suivant: À propos de ce

monter: lliço55fisica

précédent: Application

Table des matières

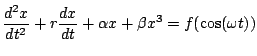

C'est une partie à vocation de conclusion/ouverture sur l'exemple de l'oscillateur de Düffing, qui satisfait à l'équation différentielle non-linéaire suivante:

On peut y voir une analogie avec un système mécanique {masse-ressort} sauf qu'au lieu d'avoir une approximation harmonique, on a un double puits de potentiel. La résonance correspond au fait que l'on balaie les puits avec une amplitude maximale.

Manip: on montre avec les plaquettes Düffing que l'on observe, dans le plan de phase8, des oscillations chaotiques, ce qui est encore une autre caractérisation possible de la résonance dans les systèmes non-linéaires.

Manip: on montre avec les plaquettes Düffing que l'on observe, dans le plan de phase8, des oscillations chaotiques, ce qui est encore une autre caractérisation possible de la résonance dans les systèmes non-linéaires.

Conclusion

On a tâché dans cette leçon de montrer différentes caractérisations du phénomène de résonance, dans différents domaines de la physique. Bien sûr cette leçon ne se prétend pas exhaustive de ce point de vue, on peut alors citer les résonances en physique des particules, ou encore dans les systèmes planétaires.

Bibliographie

- *

- Pour I: n'importe quel ouvrage d'électrocinétique de sup, ou Pérez chapitre 11.

- *

- Pour II: Pérez chapitre 28 pour Fabry-Pérot: tout y est, y compris les applications.

- *

- Pour III: tout vient du cours de Mireille, dont il faut aller piocher entre le Basdevant, le Cohen, le Cagnac-Pébay-Péroulat; si on veut présenter la RMN en chimie, le tek et doc de spé convient.

- *

- Pour IV: ??

Questions

- Pour la manip sur la plaquette RLC, quelle vitesse de wobulation choisit-on avec le GBF? On peut en effet régler ce temps avec le Thandar (bouton ``time''), il faut se méfier que si la vitesse de balayage est trop grande, on peut observer un dédoublement de la courbe de résonance.

- Est-on sûr que l'amplitude du signal d'entrée reste constante au cours de la wobulation? On regarde en mode XY signal de sortie du GBF en fonction de la fréquence (sweep out): c'est plat, donc c'est gagné.

- Que se passe-t-il si Q

? Alors

? Alors

et on a un circuit LC auto-oscillant divergent.

et on a un circuit LC auto-oscillant divergent.

- Définition énergétique du facteur de qualité?

, avec

, avec  période excitatrice.

période excitatrice.

- Pendant la leçon, j'ai dit qu'on déduisait les coefficients

et

et  à partir des normes au carré des coefficients en amplitude

à partir des normes au carré des coefficients en amplitude  et

et  : c'est vrai ici car entre les deux miroirs du FP le milieu est l'air. Mais c'est bien sûr faux dans le cas général, où il faut prendre en compte les indices des milieux traversés.

: c'est vrai ici car entre les deux miroirs du FP le milieu est l'air. Mais c'est bien sûr faux dans le cas général, où il faut prendre en compte les indices des milieux traversés.

- Que donne la réponse percutionnelle du Fabry-Pérot? On envoie une impulsion en entrée, cette impulsion se démultiplie selon le nombre d'aller-retours subis dans la cavité. En sortie, on récuppère une série d'impulsions dont l'amplitude décroît au cours du temps à cause des absorptions dans la cavité (miroirs...). Si l'on prend la TF de cette réponse percutionnelle, on observe la fonction de transfert du Fabry-Pérot, i.e. la fonction d'Airy. La largeur

des pics est reliée directement au temps caractéristique

des pics est reliée directement au temps caractéristique  de décroissance des pics de la réponse percutionnelle (plus

de décroissance des pics de la réponse percutionnelle (plus  grand, plus

grand, plus

est petit, comme à chaque fois qu'on a des grandeurs conjuguées par TF). C'est d'ailleurs une autre caractéristique de la résonance que je n'ai pas évoquée dans la leçon.

est petit, comme à chaque fois qu'on a des grandeurs conjuguées par TF). C'est d'ailleurs une autre caractéristique de la résonance que je n'ai pas évoquée dans la leçon.

- Dans le cadre du Fabry-Pérot, on peut parler de transparence à la résonance car ce qu'on envoie à l'entrée, on le récuppère en sortie. Est-ce pareil dans la manip du RLC? En effet si

, le module de la fonction de transfert vaut 1 pour le FP. De même, aux bornes du résistor, les effets inductif et capacitif se compensent à la résonance et le module de la fonction de transfert vaut 1. En revanche, aux bornes de

, le module de la fonction de transfert vaut 1 pour le FP. De même, aux bornes du résistor, les effets inductif et capacitif se compensent à la résonance et le module de la fonction de transfert vaut 1. En revanche, aux bornes de  , on aura un facteur de surtension...

, on aura un facteur de surtension...

- Pour le guide d'ondes, quelle fréquence mesure le fréquencemètre? Est-ce vraiment la fréquence de l'onde stationnaire selon la longueur du guide? On mesure la longueur d'onde ou la fréquence du mode TE

en propagation libre dans l'air.

en propagation libre dans l'air.

- Dans la résonance magnétique, peut-on encore parler de

dans le référentiel de Larmor? Oui, avec une hypothèse non-relativiste :)

dans le référentiel de Larmor? Oui, avec une hypothèse non-relativiste :)

- Sens de parcours des cônes de précession? Il dépend du signe de

: pour les électrons,

: pour les électrons,  est négatif donc

est négatif donc

et

et

sont colinéaires de sens opposé; le cône est alors parcouru dans le sens horaire. Pour les protons,

sont colinéaires de sens opposé; le cône est alors parcouru dans le sens horaire. Pour les protons,  est positif: le cône est parcouru dans le sens trigonométrique.

est positif: le cône est parcouru dans le sens trigonométrique.

- Application de la relation

? La relation étant linéaire, on peut y voir des applications en asservissement. Par contre, je ne vois pas lesquels! (horloges atomiques?)

? La relation étant linéaire, on peut y voir des applications en asservissement. Par contre, je ne vois pas lesquels! (horloges atomiques?)

- Exemple(s) de résonateurs électroniques pour lesquels il existe plusieurs fréquences de résonance/antirésonance? Le résonateur à quartz.

- Définition d'un système chaotique? Pas facile à définir, plus simple à caractériser. On peut essayer de se lancer dans une explication en faisant intervenir l'espace des phases: si l'on prend deux conditions initiales très proches, et qu'on laisse évoluer les trajectoires correspondantes dans cet espace, on s'aperçoit qu'à partir d'un certain temps

, les trajectoires, au départ presque confondues, divergent l'une par rapport à l'autre...Pour ce qui caractérise un oscillateur chaotique, on a non-périodcité et un spectre continu (et non plus des pics).

, les trajectoires, au départ presque confondues, divergent l'une par rapport à l'autre...Pour ce qui caractérise un oscillateur chaotique, on a non-périodcité et un spectre continu (et non plus des pics).

- Exemple dans le système solaire? Certains couples planète-satellite ont des rapports ``période de révolution propre sur période de révolution planétaire'' qui sont rationnels ou quasiment, ça peut entraîner des phénomènes de résonance.

Commentaires personnels

- J'ai mis 55' à présenter la leçon: environ 10' sur intro/I, 20' sur II, 20' sur III et 5' avec IV/conclu.

- Je pense qu'on attend de cette leçon de bien dégager le fait que la résonance est quelque chose d'universel dans la physique, de donner ses caractéristiques (et encore, je ne les ai pas toutes données ici). C'est donc une leçon où l'on n'attend pas trop de calcul: ne même pas penser à traiter intégralement les résonances de courant et tension (ou en méca) avec la totale: Bode en gain, en phase...

- La partie IV n'est peut-être pas nécessaire; en tous cas, prévoir qu'il y aura des questions pas très gentilles sur le chaos (rien qu'à définir, ce n'est pas forcément évident).

- J'ai longtemps hésité sur quelle application donner de la résonance magnétique. Au départ je pensais parler de RMN en chimie ou en médecine, mais je trouve qu'on ne voit pas concrètement comment on détecte la résonance. En fait, la pratique est plus complexe: il faut des bobines d'émission rf, de réception (courants induits), et il me semble qu'on travaille de façon pulsée. Le pompage optique est donc un bon compromis, mais prendre des précautions oratoires et écrites (genre: écrire un niveau ``

'') et justifier ses choix (bien dire ce qu'on suppose connu).

'') et justifier ses choix (bien dire ce qu'on suppose connu).

***

suivant: À propos de ce

monter: lliço55fisica

précédent: Application

Table des matières

baruteau clement

2005-07-18

![]() Manip: on montre avec les plaquettes Düffing que l'on observe, dans le plan de phase8, des oscillations chaotiques, ce qui est encore une autre caractérisation possible de la résonance dans les systèmes non-linéaires.

Manip: on montre avec les plaquettes Düffing que l'on observe, dans le plan de phase8, des oscillations chaotiques, ce qui est encore une autre caractérisation possible de la résonance dans les systèmes non-linéaires.